「読書する怠け者、読書しない怠け者」

学生の頃にはまったく気づかなかったことだが、自分が教壇に立って教えるようになってはじめて、学生ひとりひとりの様子は、思いのほか教師の側から手に取るように見えるものだと分かった。

深夜のバイト明けで眠そうにしている学生、どうせ教師なんかみな似たり寄ったりだろうと思って斜に構えている学生、大人自体を胡散臭い存在として嫌悪している学生、人生に迷ってうつろな様子の学生、優等生としてずっとやってきたらしき学生、進路選択が正しかったのだろうかと迷っている学生、等々。また、私の講義にどの程度興味をもってくれているかという肝心な点についても、それぞれの学生の目の輝きぐあいを見れば明らかである。

このように、受け手の立場から送り手の立場に変わることで、はじめて見えてくることは少なくない。本に関しても同様で、もっぱら読者として向き合っていた頃には無自覚であったことが、ひとたび自分が書き手になってみると、いろいろと見えてくるものである。

新しく本が出来上がると、ある範囲の知人たちには、これを著者献本という形でお配りすることになるのが通例である。しばらくすると、ポツポツとそれについての感想や反応が返ってくる。

まずは、読んでくれなかったであろうと思われる場合には、概して本のタイトルについての感想が述べられることが多い。タイトルの付け方の良し悪しを論じたり、たくましい想像力を用いてタイトルから推測された内容に基づいて感想が述べられたりするのである。

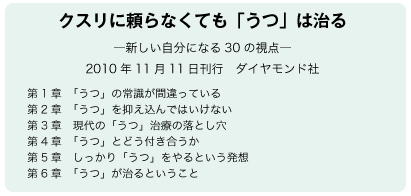

しかしながら、昨今ではタイトルの最終決定権が必ずしも著者にない場合もあり、タイトルが本の内容を十全に反映しているとは限らないという事情がある。出版社とて企業体なので、当節、少しでも売れるように工夫しなければならず、新刊本のタイトル付けには頭を悩ましているのだ。そんなわけで、著者としてはタイトルについてだけコメントされても何とも言いようがないこともあって、そんな時には黙ってご意見を拝聴し、お礼でも申し上げるより仕方がない。

次に多いのは、「いやあ、なかなかの読書家ですなあ」といった反応。これはきっと、パラパラとページをめくって引用文が多い本だなあと思っての感想なのであろう。この場合、大抵それに続いて「私には少々むずかしくて・・・・・」という弁明が述べられ、話題が決して内容に及ばぬような流れになるのが常である。

これらいずれの場合にも、多分その本は少なくともその時点でその方に縁のなかった本だったと考えるべきだろう。つまり、献本されなければ、たとえ書店で目にしたとしても、決して手に取られることのなかったはずの本なのだ。人には提供された本を読まない自由があり、またそれが本の良さでもある。そもそも人は目に見えぬ因縁によってある本と出会ったり出会わなかったりするのであって、本というメディアは、そういう自然の摂理をねじ曲げない奥ゆかしさを備えているのである。

こんなことから考えると、人に本を薦め読んでもらうことは、一般に思われているほど容易なことではないのだ。よほど相手の流れにかなった本でなければ押し付けになってしまうだろうし、薦め方もあっさりとした嫌みのない言い方が不可欠である。そして最も肝心なのは、薦める人の存在そのものから滲み出る説得力なので、こればかりは付け焼刃ではいかんともし難い。

さてそれでは、しっかりお読みいただいた方々の感想からは、どんなことが見えてくるだろうか。

今はインターネットの時代なので、見ず知らずの一般読者の感想もタイムラグなしに直接閲覧できるようになったが、様々な感想を拝見してみると、反応されているポイントが、予想以上にまちまちであることに驚かされる。いろいろなテーマを詰め込んだ本であったにせよ、なぜこれほどまでに受け取り方に違いが出るのか。同じ本でも人それぞれ受け取り方が異なるのは当然のことだが、しかし一体どういうからくりで、こうも受け取り方の違いが生ずるのだろうか。

身内や親しい知人に読んでもらった場合、私はその人の「人となり」を知っているので、感想をうかがってみると、なるほどこの人ならそういう読み方になるんだろうなと思うのである。その人が問題意識をもっているテーマに関わる部分については熱心に読み込まれていて、一方、その人自身が直面することを避けているようなテーマや、未だ「経験」の及んでいないと思われる内容については、きれいにスルーされてしまっていることが多いのだ。そして大抵、これは無意識的に行われている。

しかし中には、ごまかしなくこのことを自覚していて、どの箇所をスルーせざるを得なかったか、読んでいて痛みを伴ったのはどこか、日本語としては分かっても理解が及ばなかったのはどこか、等々を率直に表明される方もある。このようなことは、硬いプライドで身を守っている人にはおよそ逆立ちしてもできないことであって、かえってその人の度量の大きさが感じられる。人が内的な成熟を希求して手掛かりを模索しているような時に、このように率直で「開かれた」読み方がなされるのであろう。

さてこのように見てくると、読書とはある大きな限界をもっていることが分かってくる。

本に書かれている内容について、それに相応する「経験」の萌芽、もしくは問題意識や好奇心が読者の中にあらかじめ準備されていなければ、まずその本と出会う因縁自体が生じないであろうし、もし読んだとしても、その人には何の変化も起こりはしないだろう。つまり、人は読書によってあらかじめ裡(うち)にもっている「経験」を深めることはできても、まったく未知の「経験」をすることはできないのである。

ニーチェは主著『ツァラトゥストラ』の中で、

「いっさいの書かれたもののうち、わたしはただ、血をもって書かれたもののみを愛する。血をもって書け。そうすれば君は知るであろう、血が精神であることを。ひとの血を理解するのは、たやすくできることではない。わたしは読書する怠け者を憎む。」(手塚富雄訳)

と述べている。そしてそれは、安易な読書偏重が、みずから「考えること」を「堕落」させる惧(おそ)れがあるからだと言う。

また、イプセンの戯曲『人形の家』でヒロインのノラは、夫トルワルに対し次のように三行半(みくだりはん)を突きつける。

ほとんどの人はあなたのほうが正しいと言うでしょうよ。トルワル、それにあなたの後ろにはいっぱい本がくっついているのよね。でも世間の人の言葉やあなたが本で見つけた理屈だけじゃ、もう安心できなくなった。あたしは何でも自分で考えて、自分で決めたい。(坂口玲子訳)

ニーチェもイプセンも、「読書」が決して「経験」、すなわち、みずから感じ考えることの代わりになったり先んじたりするものではないと知っていたのだ。

では、「経験」とは何のことだろうか。それは断じて、何かをしたとかどこかにいったというような「体験」のことを指しているのではない。

「劇を見に行って心の平衡(バランス)を失うことがなければ、その夜の収支決算(バランス)は赤字である。」と演出家のピーター・ブルックは書いているが、「経験」とは、自身の内的な成熟のために「心の平衡を失うこと」を厭(いと)わずに「身を開いて」生きることなのである。そしてまた読書という営みも、「開かれた」姿勢でなされなければ、「経験」にはなり得ないものなのだ。

(いずみや かんじ・精神科医)